I recenti avanzamenti nel campo dell’oncologia cellulare e molecolare hanno permesso, insieme al perfezionamento delle tecniche diagnostiche e chirurgiche, di ampliare gli orizzonti terapeutici del melanoma cutaneo, così da ritardare la progressione della patologia e aumentare la sopravvivenza dei pazienti.

Il riconoscimento precoce della malignità delle lesioni assume un’importanza cruciale ed oggi è anche possibile operare una “stratificazione prognostica”, basata sul profilo molecolare dei tumori, che permette di ottimizzare il tipo di terapia biologica.

La diagnosi tempestiva delle lesioni sospette, unita ad una maggiore consapevolezza sociale del melanoma, rappresenta il primo passo verso la riduzione della mortalità dovuta a questa forma tumorale.

Per questo, la dermoscopia si conferma lo “strumento diagnostico” non-invasivo elettivo per distinguere le lesioni benigne dai melanomi in fase iniziale.

La sensibilità di questa metodica è decisamente superiore rispetto all’esame ad occhio nudo e assicura una preziosa accuratezza diagnostica.

L’osservazione dei pattern vascolari e delle caratteristiche strutturali e cromatiche richiede tuttavia una profonda esperienza clinica per interpretare correttamente le immagini.

Meno stabili sono invece le posizioni sulle procedure chirurgiche. Esistono infatti ancora forti dubbi riguardo il potenziale metastatico dei linfonodi infiltrati e, quindi, sulla scelta di intervento chirurgico, principalmente per il rischio di linfedema conseguente all’asportazione delle strutture linfatiche e per il questionabile beneficio per la sopravvivenza nei casi di metastasi estesa.

I principali avanzamenti nel campo della neoplasia cutanea melanocitica riguardano la caratterizzazione molecolare delle lesioni e le terapie biologiche su base individuale.

Caratterizzazione molecolare

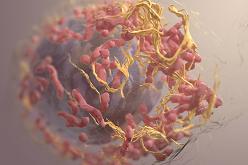

Il sequenziamento del genoma di cellule di melanoma cutaneo ha rivelato l’esistenza di un numero sorprendentemente elevato di aberrazioni del DNA e ha permesso di chiarire alcuni dei meccanismi molecolari causativi dello sviluppo e della progressione del tumore.

Nonostante esista una predisposizione genetica al tumore, la maggior parte delle mutazioni è legata all’effetto della radiazione ultravioletta.

Nei melanomi viene frequentemente riscontrata la perdita del regolatore del ciclo cellulare PTEN e l‘amplificazione della ciclina D, spesso assieme all’over-espressione di alcuni inibitori del programma di morte cellulare come BCL2 o la perdita del regolatore apoptotico p16.

Inoltre, più della metà dei melanomi primari contengono la mutazione oncogenica BRAF V600E.

Tuttavia, l’importanza delle mutazioni che agiscono parallelamente a BRAF, così come l’esistenza di ulteriori mutazioni causative del tumore in presenza di BRAF intatto, restano sconosciute.

Infine, l’eterogeneità di queste mutazioni nel potenziale metastatico non sono chiare.

In breve

• la dermoscopia si conferma lo “strumento diagnostico” non-invasivo elettivo per distinguere le lesioni benigne dai melanomi in fase iniziale.

• Il futuro dell’approccio farmacologico risiede nelle terapie biologiche combinate volte a stimolare le risposte immunitarie anti-tumorali e ridurre il potenziale moltiplicativo delle cellule cancerose.

Terapie biologiche

L’individuazione delle mutazioni oncogeniche e dei processi cellulari da queste compromessi ha permesso lo sviluppo di trattamenti mirati, rendendo il melanoma cutaneo una patologia trattabile.

Ad esempio, l’utilizzo di piccole molecole inibitori ad elevata affinità e specificità per la proteina BRAF mutata si è rivelato efficace nella riduzione delle dimensioni di tumori primari.

Modulazione della risposta immunitaria

Lo studio delle risposte immunitarie anti-tumorali ha dimostrato il ruolo centrale del recettore CTLA-4 dei linfociti T come modulatore dell’attivazione delle cellule citotossiche.

Il blocco farmacologico del recettore mediante anticorpi monoclonali rappresenta oggi una strategia terapeutica sfruttata per stimolare la risposta immunitaria verso le cellule tumorali metastatiche.

Nel marzo 2011, la FDA ha approvato l’utilizzo di ipilimumab, un anticorpo umanizzato selettivo per il recettore CTLA-4, per la terapia del melanoma metastatico.

Questo farmaco ha rivoluzionato il trattamento del tumore ed il suo impiego potrebbe essere esteso ad altre neoplasie per via del suo effetto stimolatrio della risposta immunitaria anti-tumorale.

Anche il blocco farmacologico del ligando PD (programmed death) sulla superficie delle cellule tumorali permetterebbe di evitare l’esaustione delle cellule T e, quindi, la soppressione dell’attività citotossica indotta dal tumore. Questa strategia farmacologica è attualmente in fase di sviluppo e potrebbe presto trovare applicazione nella pratica clinica.

Il futuro dell’approccio farmacologico al melanoma risiede indubbiamente nelle terapie biologiche combinate volte a stimolare le risposte immunitarie anti-tumorali e ridurre, contemporaneamente, il potenziale moltiplicativo delle cellule cancerose.

Per questo, è indispensabile l’identificazione di nuovi marker cellulari e molecolari capaci di informare medici e ricercatori sulle risposte ai trattamenti e la comprensione sempre più dettagliata delle complesse cascate di segnalazione cellulare e le risposte alle perturbazioni innescate da segnali interni ed esterni.

Infine, il perfezionamento della gestione degli effetti collaterali associati alle terapie biologiche – eczema, eritemi, artralgia, coliti, epatiti ed endocrinopatie - riveste un'importanza clinica non certo secondaria, specialmente perchè la severità aumenta esponenzialmente quando si utilizzano più categorie farmacologiche.